«Für die Stadt der Zukunft gibt es kein Einheitsrezept.»

Immer mehr Menschen treibt es in die Städte, der Städtebau steht vor grossen Herausforderungen. Wachsen Städte in die Höhe oder in die Breite? Müssen sie komplett umgekrempelt werden? Sacha Menz, ETH-Professor und Mitbegründer des Future Cities Lab Global Programm, erklärt im Interview, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte und wieso kulturelle Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen.

Naratek.com: Wie muss man sich eine Stadt in 100 Jahren in etwa vorstellen?

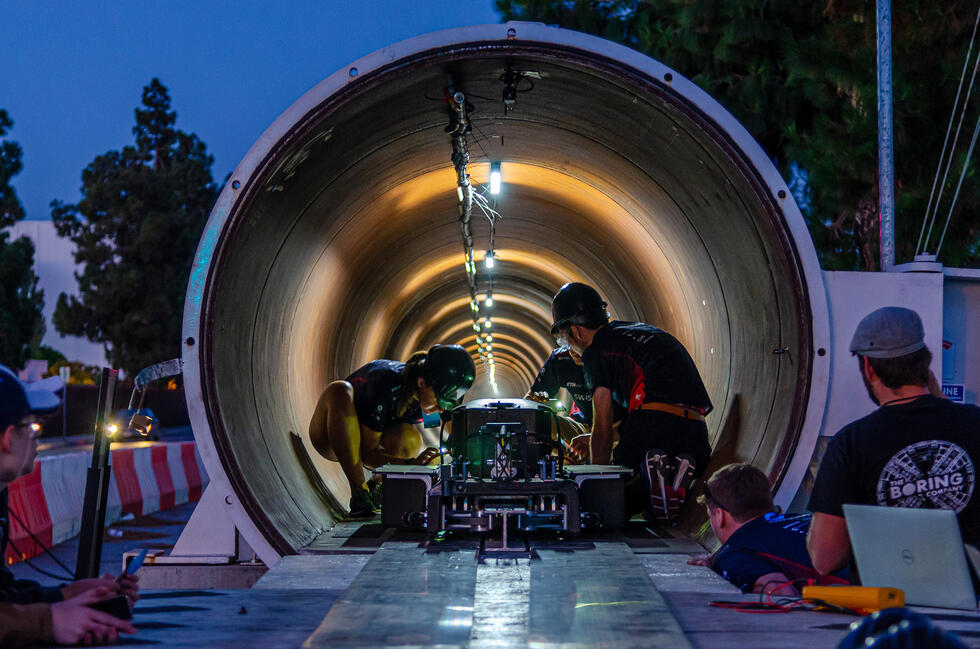

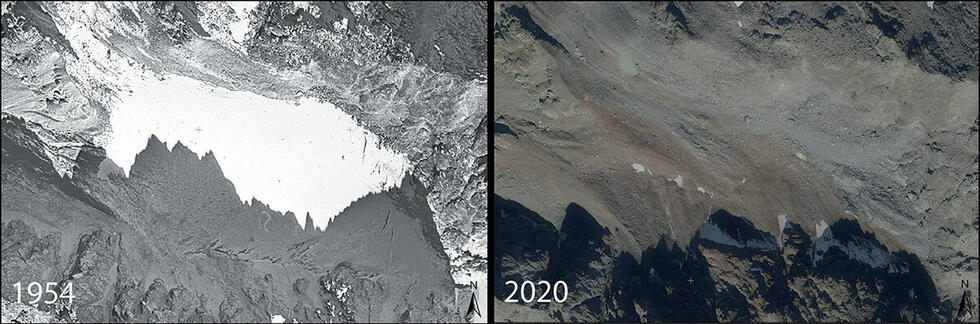

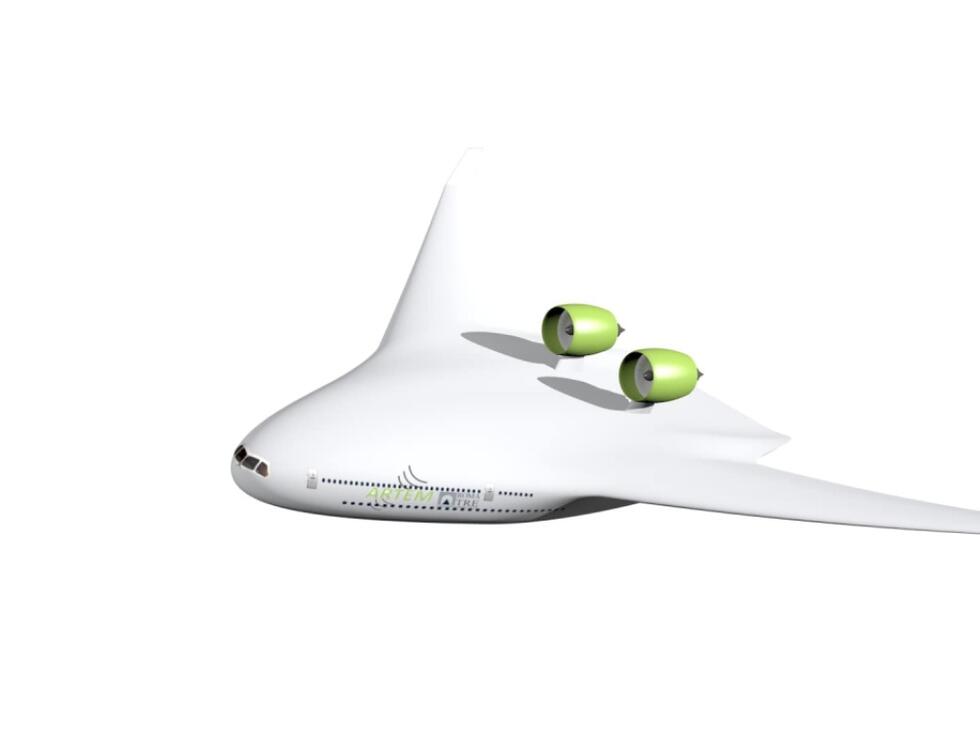

Sacha Menz: Städte haben sich geschichtlich betrachtet immer fortentwickelt. Zu den grossen Umbauten wie in Paris im 19. Jahrhundert wird es aber nicht mehr kommen, denn die Städte haben gelernt, mit dem Bestand umzugehen, diesen zu erweitern und zu verdichten. Es bleiben Spuren des Früher und des Jetzt bestehen. In hundert Jahren wird man also viele Bestandteile von heute noch erkennen. Verändern wird sich jedoch die Infrastruktur, zum Beispiel bei der Mobilität. Wir sehen schon heute, wie sich diese rasant entwickelt. Zurzeit bestimmen jeweils die Bedürfnisse der Menschen, wohin es geht, in Zukunft wird es die Natur sein, welche uns den Weg weist.

In 100 Jahren sehen wir also nicht die futuristische Superstadt, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt?

Sie meinen, wie in «Blade Runner 2046»? Hier wird ein düsteres Bild gezeichnet. Ich denke, wir werden ein schöneres Bild für die Städte der Zukunft entwerfen: Die guten Elemente werden verankert, diejenigen, die uns nicht behagen, werden sich nicht durchsetzen und damit verbannt.

An welche unbehaglichen Elemente denken Sie?

Hart und reflektierende Oberflächen tragen wegen den sogenannten Heat Bubbles nicht zum Wohlbefinden einer Stadt bei. Hinzu kommt die Lärmproblematik. Ebenfalls wird der Nutzen der Verdichtung überschätzt: Sie basiert auf einer Immobilienökonomie, die aus dem Boden möglichst viel Profit schlagen will. Wir wissen, dass sich Städte heute eher horizontal ausbreiten.

Was in die Landschaft eingreift.

Genau. Hier stellt sich die Frage: Wo finden wir die Balance?

Möglichst in die Höhe zu bauen, ist also gar nicht der richtige Weg?

Städte sind kulturell, ökonomisch und geografisch bedingt. Singapur verfügt zum Beispiel über feste Stadtgrenzen. Wenn mehr Leute in diese Stadt ziehen, muss man in die Höhe bauen. Die Akzeptanz der Menschen für das Bauen in die Vertikale in diesen Kulturkreisen ist auch höher als bei uns, wo im Hinterkopf noch der Garten der Grossmutter verankert ist. Für die Stadt der Zukunft gibt es kein Einheitsrezept.

Kehren wir in die Schweiz zurück: Welchen Weg gehen in den nächsten Jahren Städte wie Zürich?

In Zürich werden derzeit neue Quartiere erschlossen. Ein erstes Beispiel war Zürich-Nord, das allerdings auf einem funktionalistischen Konzept der 80er-Jahre beruht: «Hier wohnst du, dort gehst du zur Schule und da kaufst du ein», hiess es. Heute ist man schlauer: In Altstetten zum Beispiel entwickelt sich ein Quartier mit einer guten Durchmischung von Wegen, Begrünungen, dichten und weniger dichten Teilen und Funktionen. Zürich geht den Weg einer dezentralen Stadt: Sie entwickelt mehrere Zentren, wie man sie aus London und aus dem Städtebau der 1960er-Jahre kennt.

In welchen Städten sehen Sie die aktuell vielversprechendsten Entwicklungen?

Hochinteressant finde ich Kings Cross in London: Hier wird der Bestand – die Bilder der Vergangenheit, die wir mögen – klug integriert. Aber auch in Singapur oder in Japan sehe ich spannende Konzepte, beispielsweise das durchmischte, geschichtete Wohnen mit öffentlichen Funktionen, Gesundheitswesen und mehreren Generationen im gleichen Gebäude. Diese Bauten sind manchmal so gross, wie ein Quartier.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für die Stadt der Zukunft?

Der Städtebau basiert auf einer gültigen Gesetzgebung und planrechtlichen Grundlagen. Für neue Typen von Quartieren müssen deshalb die Nutzungspläne mit den Ausnützungsbestimmungen und Nutzungsarten überdacht und flexibilisiert werden. Vieles muss also auf politischer Seite passieren. Doch das braucht Zeit, weil es auch Eingriffe ins Privateigentum bedeutet.

Es bedingt also ein Umdenken einzelner Leute?

Sagen wir es so: Der bisherige Zonenplan, der bis anhin gute Dienste leistete, hat ausgedient.

Wieso?

Er schützt das Funktions- und Revierdenken und diese verhindern die Zukunft. Wir brauchen Menschen mit Visionen und dem Mut, die neuen Modelle wirklich umzusetzen.

Es muss sich also die grundsätzliche Einstellung der Menschen ändern?

Wenn der Mensch nicht bereit ist auf gewissen Komfort und bestehende Gegebenheiten zu verzichten, wird es schwierig. In den 1950er-Jahren betrug die Wohnfläche pro Kopf durchschnittlich circa 35m2. Heute sind wir bei einem Bedarf von über 50m2. Wir diskutieren einerseits über die 2000-Watt-Gesellschaft und CO2-Gesetze, sitzen aber in riesigen Wohnungen. Wir fahren auch immer grössere, schwerere Wagen, die zwar weniger Benzin schlucken. Mit diesen fahren wir aber viel weiter als früher. Ausserdem hat sich die Menge der Autos in den letzten sechzig Jahren beinahe verdoppelt.

Die grosse Herausforderung im Städtebau ist also der Verzicht.

Nicht nur. Wir brauchen auch den technologischen Fortschritt und die strukturelle Optimierung. Wir müssen die geschlossenen Kreisläufe fördern und erkennen, dass unsere Abbruchstrategien nicht mehr funktionieren. Wir sollten uns somit überlegen, ob wir ein Gebäude, welches in die Jahre gekommen ist, jeweils gleich ersetzen müssen. Bauwerke aus den 1980er und 1990er Jahren halten eigentlich hundert, zweihundert Jahre. Sie lassen sich erweitern, zum Beispiel um nutzbare Strukturen wie beispielsweise Wintergärten. Vorreiter sind beispielsweise die Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal, die gerade den Pritzker-Preis erhalten haben. Das sind für mich Konzepte der Zukunft – wo die Identität der Vergangenheit ebenfalls bestehen bleibt.

Welche Materialien gewinnen an Bedeutung?

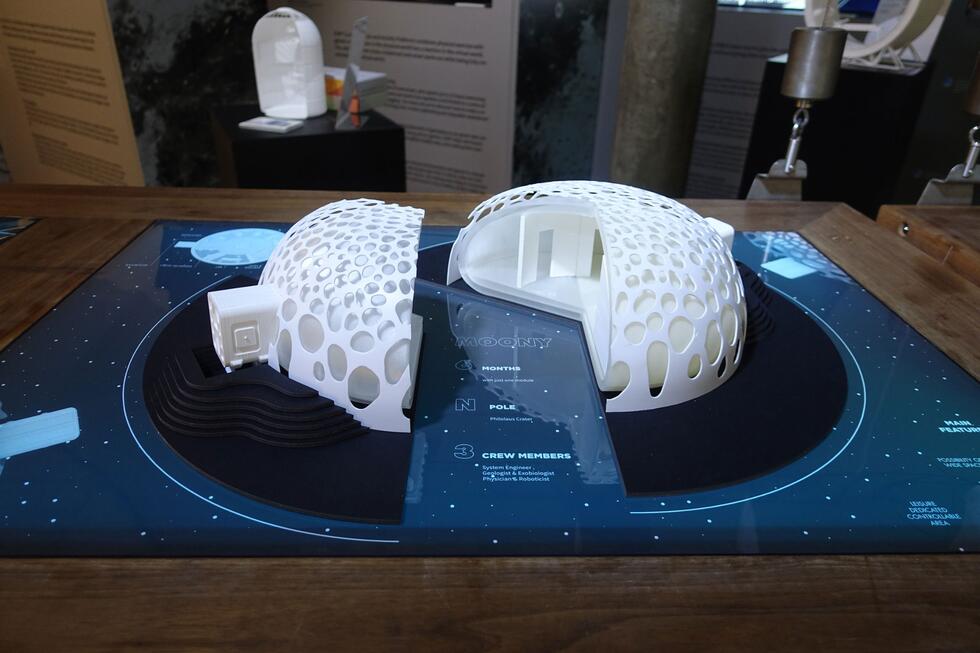

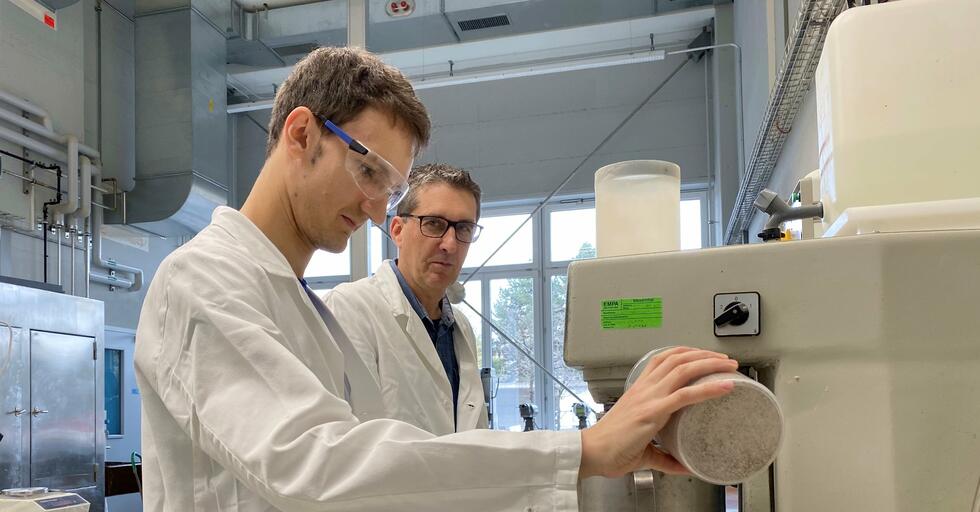

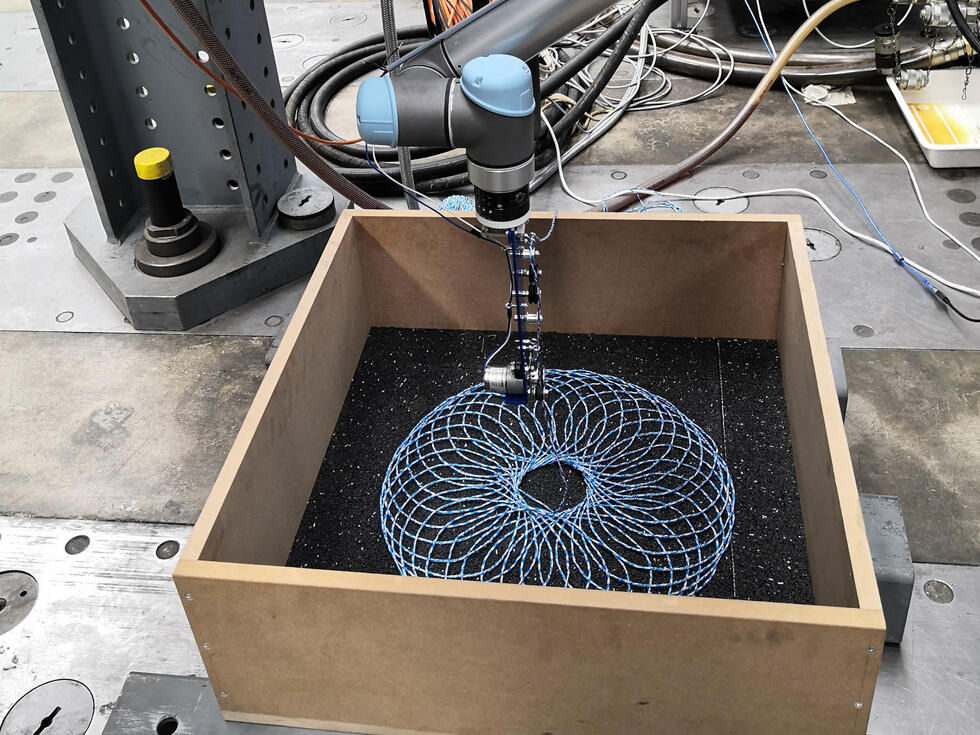

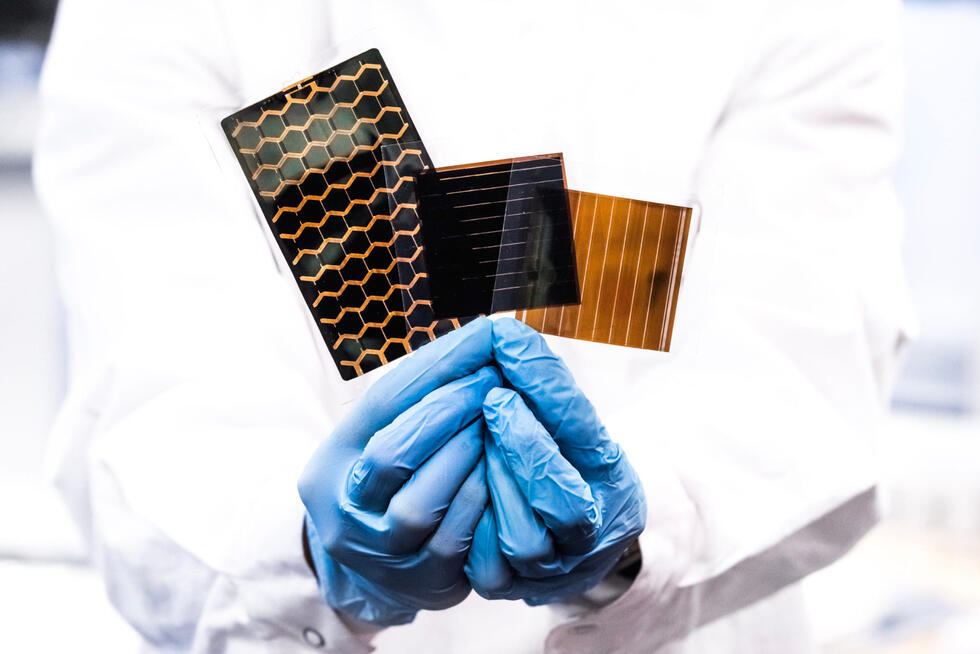

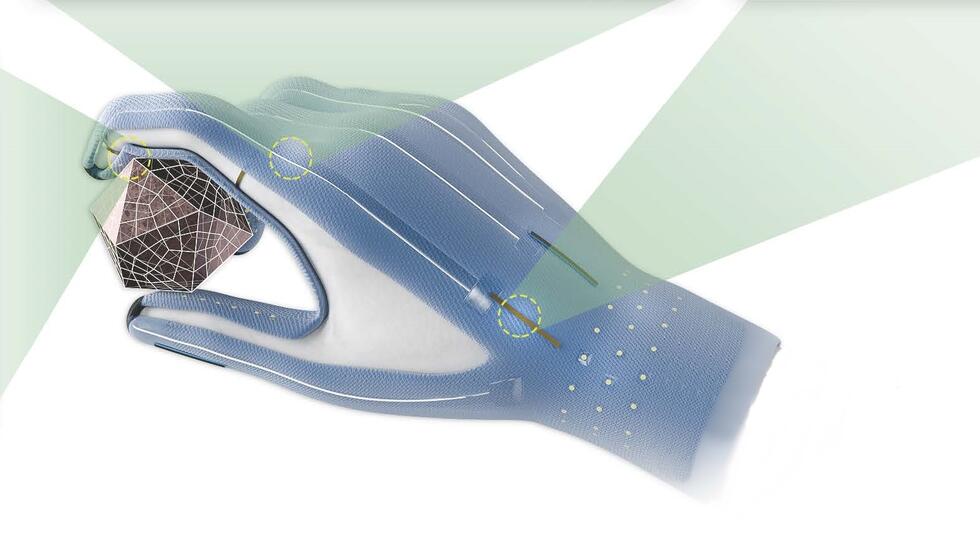

Für mich spielt das Holz eine wichtige Rolle: Holz hat mit unserer Baukultur zu tun. Auch Beton finde ich nach wie vor zentral, weil sich ein Grundbau eigentlich nicht anders bewältigen lässt. Aber er spielt nicht mehr die entscheidende Rolle und ist, was die CO2-Emission betrifft, eher problematisch. Hier am Institut für Technologie in der Architektur [ITA an der ETH Zürich, Anm.d.Red.] experimentieren Kollegen zum Beispiel mit unterschiedlichen Technologien, wie die digitale Fabrikation, die Roboter auf die Baustelle bringt oder das Testen vorgefertigter, integrierter Deckensysteme, die es erlauben, schnell und kostengünstig versetzt zu werden. Thema ist auch das Drucken in 3D für die Bauproduktion. Es geht um Gewichts- und Ressourceneinsparungen, um Geschwindigkeit und Einfachheit der Systeme, die sich auch im Bestand verwenden lassen.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Sie spielt eine enorm wichtige Rolle – unser Institut spielt gewissermassen in der Champions League der digitalen Technologien. Sie ermöglicht beispielsweise durch Robotik hergestellte Holzdächer, wie dasjenige unseres Instituts. Dadurch gehen übrigens keine Jobs verloren, sondern es entstehen neue.

Die Arbeit des Architekten verändert sich also.

Wir sind in einer Phase des Umbruchs. Die digitalen Fertigkeiten müssen im Studium der Architektur und der Ingenieurwissenschaften tiefer verankert werden. Trotzdem müssen Studierende immer noch verstehen, wie ein Gebäude funktioniert und welche konstruktiven Systeme vernünftig sind. Architekten werden zunehmend zu Moderatoren, die Gruppen mit unterschiedlichsten Kompetenzen zusammenführen.

Müssen Architekten also möglichst gut vernetzt sein?

Für mich lautet das Zauberwort «The Collaborative». Es sind vermehrt Teams, die die grossen Auszeichnungen erhalten und international Aufmerksamkeit erhalten – wie etwa Herzog und De Meuron. Momentan geht der Trend allerdings hin zur Spezialisierung – ein massiver Fehler, glaube ich. Der Architekt sollte ein Generalist bleiben, es braucht einen Zirkusdirektor. Es schadet nichts, mal mit den Gummistiefeln auf eine Baustelle zu gehen und Staub zu schlucken oder eine Vorfertigungshalle zu besuchen und zu verstehen, wie die Bauelemente gefertigt werden. Ich nenne es: «Get dirty!» (lacht)

Wie wichtig ist der internationale Austausch?

Zusammen mit meinen Kollegen habe ich das Future Cities Lab Global Programm ins Leben gerufen. Es zeigt, dass wir voneinander lernen können. Einen regen internationalen Austausch erachte ich als wichtig.

Gibt es Städte, die dabei als Vorbilder dienen?

Es gibt sogenannte Superstädte, aber ich bin skeptisch. Singapur wird zum Beispiel als sehr fortschrittlich angeschaut. Hier wird der Städtebau aber stark von oben verordnet. In der Schweiz haben wir dagegen eine offene Demokratie, in der der Diskurs möglich ist und zu einer breiteren Akzeptanz führt.

Wie steht es mit Zürich?

Zürich schneidet bei den City-Indizes immer sehr weit vorne ab. Wenn du in Zürich aber eine Wohnung mieten möchtest, musst du finanziell ebenfalls weit vorne dabei sein.

Wer sind somit die Gewinner und die Verlierer?

Die Stadt Zürich ist bestrebt, auch günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das genossenschaftliche Modell ist beliebt. Der Wohnraum ist in Zürich zwar teuer, er steht aber in Bezug zum Einkommen. Wir erleben damit eine Gentrifizierung. Es war allerdings schon oft so, dass sich gewisse Gesellschaftsschichten irgendwo einnisteten und andere verdrängten.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Zürcher ihre Stadt in ein Dorf verwandeln möchten. Stimmt dieser Eindruck?

Der Gedanke des Dorfes hat mit Schutz und Geborgenheit zu tun, mit kleinen Massstäben und Übersichtlichkeit – das bodennahe Leben und die Verfügbarkeit von Dingen in einem vernünftigen Radius. Das Dörfliche finden zwar viele schön, füllen dann aber den Jumbo und fliegen nach New York. Toll, nicht?

Welche Auswirkungen wird die Städteentwicklung auf das Leben haben?

Man darf die Menschen nicht unterschätzen: Sie eignen sich an, was vorhanden ist.

Also sollte der Städtebau Spielflächen für die Menschen schaffen, auf denen sie sich verwirklichen können.

Für mich ist dies eines der wichtigsten Argumente – auch in Bezug aufs Wachstum: Wir müssen lernen, mit dem Bestand umzugehen. Wir sollten Städte aber nicht museal erhalten, sondern wir können das Bestehende erweitern.

Haben Sie Beispiele für eine Aneignung?

Ein Beispiel wäre die Zentralwäscherei an der Hardbrücke in Zürich – mitten in einem Wohn- und Industriequartier. Plötzlich entstanden hier Ateliers. Irgendwann wird daraus etwas Neues. Das nenne ich flexiblen Umgang mit dem Bestand. Auch dass man Wohnräume und Gewerberäume nicht so stark festlegt, sondern eine Offenheit in der Nutzung zulässt. Damit wären wir wieder beim Zonenplan.

Sacha Menz

Prof. Sacha Menz (*1963 in Wien) hat die Professur für Architektur und Bauprozess Institut für Technologie in der Architektur an der ETH Zürich inne, das er 2009 mitbegründete. Von 2011 bis 2015 amtierte er als Vorsteher und Vize-Vorsteher des Departements für Institut für Technologie in der Architektur an der ETH. Menz ist zudem Mitbegründer und Direktor des Future Cities Lab (FCL) Global Programms an der ETH Zürich. Daneben hat Menz sein eigenes Architekturbüro sam architekten. Menz ist verheiratet, hat eine Tochter und ist ein absoluter Food- und Koch-Aficionado.

Fotografie und Text: Jan Graber