«Wir müssen klimapositiv werden»

Michael Braungart ist das Enfant terrible unter den Umweltschützern. Ob Recycling oder Klimaneutralität – der Begründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips geht mit gängigen Ansätzen hart ins Gericht. Ein Gespräch über klimapositive Produkte, Reifenabrieb und künstliches Plankton.

Herr Braungart, was machen wir falsch im Umweltschutz?

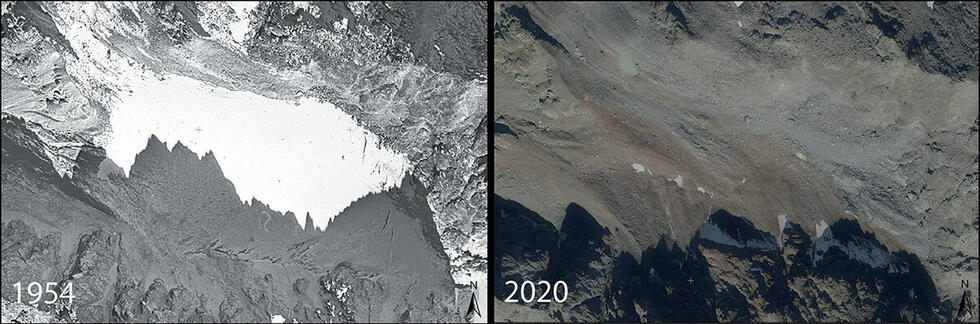

Wir denken wir schützen die Umwelt, wenn wir möglichst wenig zerstören. Uns wird eingetrichtert: Fahre weniger Auto! Erzeuge weniger Müll! Verbrauche weniger Wasser! Wir sollen sparen, verzichten und vermeiden. Echter Umweltschutz ist aber mehr als nur die Eindämmung der Zerstörung. Viele Unternehmen und Städte wollen klimaneutral werden, doch das reicht nicht. Klimaneutralität wird den Planeten nicht retten. Wir müssen klimapositiv werden.

Die UN-Klimaziele sind in Ihren Augen also zu wenig ambitioniert?

Definitiv. Das Ziel, die Erderwärmung bis im Jahr 2100 auf 1,5 Grad zu beschränken, verschiebt die Zerstörung der Menschheit nur um einige Generationen. Unser Ziel sollte es sein, bis zu diesem Zeitpunkt wieder denselben CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu erreichen wie zu Beginn der Industrialisierung. Dafür brauchen wir neue Strategien gegen den Klimawandel. Wir müssen das CO2 aktiv aus der Luft zurückholen.

Und wie machen wir das?

Durch sinnvolle Eingriffe in die Natur, zum Beispiel durch das Aufforsten von Wäldern oder indem wir die Böden in der Landwirtschaft wieder aufbauen anstatt sie weiter zu zerstören. Auch Technologie kann uns dabei helfen, etwa mit Anlagen, die CO2 aus der Atmosphäre absaugen und im Boden binden.

Sie glauben also an eine klimapositive Zukunft der Menschheit?

Ja. Wir müssen uns nur die Natur zum Vorbild nehmen. Ein Baum ist schliesslich auch nicht klimaneutral, sondern klimapositiv. Sollen wir Menschen uns damit zufriedengeben, weniger zu können als ein Baum? Wir müssen uns von unserer Bescheidenheit befreien. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen das Potenzial besitzen, Dinge herzustellen, die der Umwelt nutzen.

Weshalb gelingt uns das bisher kaum?

Das hat mit unserer Kultur zu tun, vor allem auch mit der Religion. Im Christentum, im Judentum und im Islam heisst es: «Du bist böse und nur Gott kann dich erlösen.» Wir können also nicht gut sein, höchstens etwas weniger schlecht. Das ist kein optimistisches Menschenbild. Wir sollten unser Dasein als Bereicherung für den Planeten begreifen und nicht als Belastung. All das habe ich erst begriffen, als ich zwei Jahre in China lebte. Dort denkt man ganz anders, selbst Fäkalien haben einen Wert. Wenn man in ländlichen Gegenden zu Besuch ist, bleibt man nach dem Essen so lange, bis man die Toilette aufsucht, um die Nährstoffe dazulassen. Da wird also immer in Kreisläufen gedacht. In der westlichen Welt hingegen definieren wir Menschen uns nicht als Teil der Biosphäre. Bio geht nur ohne uns. Ist es nicht erstaunlich, dass es kein einziges Bio-Label gibt, das es erlaubt, menschliche Exkremente zu nutzen?

«Kreislaufwirtschaft ist heute vielfach noch wie Riesenradfahren – man kommt immer wieder am gleichen Ort an.»

Durch die Circular Economy lernt nun aber auch die westliche Kultur in Kreisläufen zu denken.

Ja, aber Kreislaufwirtschaft ist vielfach wie Riesenradfahren – man kommt immer wieder am gleichen Ort an. Wir optimieren lediglich das Bestehende und entwickeln Dinge noch zu wenig konsequent für Kreisläufe. Vieles, was wir Recycling nennen, ist in Wahrheit Downcycling.

Zum Beispiel?

Wenn aus den 46 Stahllegierungen eines Mercedes primitiver Baustahl gemacht wird, gehen alle wertvollen Buntmetalle verloren: Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan und Wolfram. Und gebrauchte PET-Flaschen zu schreddern und daraus Parkbänke herzustellen, ist keine Kreislaufwirtschaft, sondern nur eine Verlagerung der Deponie. Noch schlimmer ist es, wenn man – wie in Amsterdam – Beläge für Fahrradwege aus PET macht. Dann landet Mikroplastik im Grundwasser.

«Mehr als die Hälfte des Mikroplastiks in europäischen Flüssen ist Reifenabrieb.»

Sie sprechen ein hochaktuelles Thema an. Mittlerweile ist vielen bekannt, dass beim Waschen von Textilien oder durch Körperpflegeprodukte Mikroplastik ins Wasser gelangt. Gibt es weitere Ursachen?

Viele Dinge, die verschleissen, hinterlassen Mikroplastik. Allein durch Schuhabrieb gibt ein Mensch im Durchschnitt etwa 110 Gramm Mikroplastik pro Jahr an die Umwelt ab. Eines der grössten Probleme ist Reifenabrieb. Mehr als die Hälfte des Mikroplastiks in europäischen Flüssen ist darauf zurückzuführen. Autoreifen halten heute doppelt so lange wie früher, da denkt zunächst einmal jeder: «Ist doch klasse für die Umwelt.» Aber es werden fast 500 verschiedene Chemikalien verwendet, um Autoreifen möglichst lange haltbar zu machen. Dadurch, dass die Reifen länger halten, haben wir das Falsche perfekt gemacht anstatt zuerst zu fragen: Was ist gesunder Abrieb für die Umwelt? Auch Strassenmarkierungen gehören zu den Ursachen. Fast 10 Prozent des Mikroplastiks in der Nordsee stammt von Zebrastreifen.

«Durch Corona haben wir etwa acht Tage Lebenserwartung verloren, aber durch Feinstaub verlieren wir über fünf Jahre.»

Ein anderes grosses Umweltproblem ist Feinstaub. Wie und wo entsteht dieser?

Feinstaub entsteht nicht nur draussen durch Emissionen von Autos und Fabriken, sondern auch in Innenräumen. Eine der Hauptursachen sind Laserdrucker. Beim Druck einer einzigen Seite entstehen bis zu zwei Milliarden Feinstaubteilchen. Das hat verheerende Folgen für die Gesundheit. Durch Corona haben wir etwa acht Tage Lebenserwartung verloren, aber durch Feinstaub verlieren wir über fünf Jahre.

Die Luft ist also nicht nur draussen schlecht, sondern auch drinnen?

Ja. Ich habe mit Studierenden die Luftqualität in deutschen Kindergärten gemessen und in den meisten Fällen war die Luft drinnen sogar noch schlechter als draussen. Ein wesentlicher Faktor sind Schadstoffe in Bodenbelägen. Zwar werden PVC-haltige Böden mittlerweile recycelt, das ändert aber nichts daran, dass sie giftig sind. Hier haben wir – ähnlich wie bei den Autoreifen – das Falsche perfektioniert.

Gibt es denn überhaupt Kunststoffe, die Mensch und Umwelt nicht schaden?

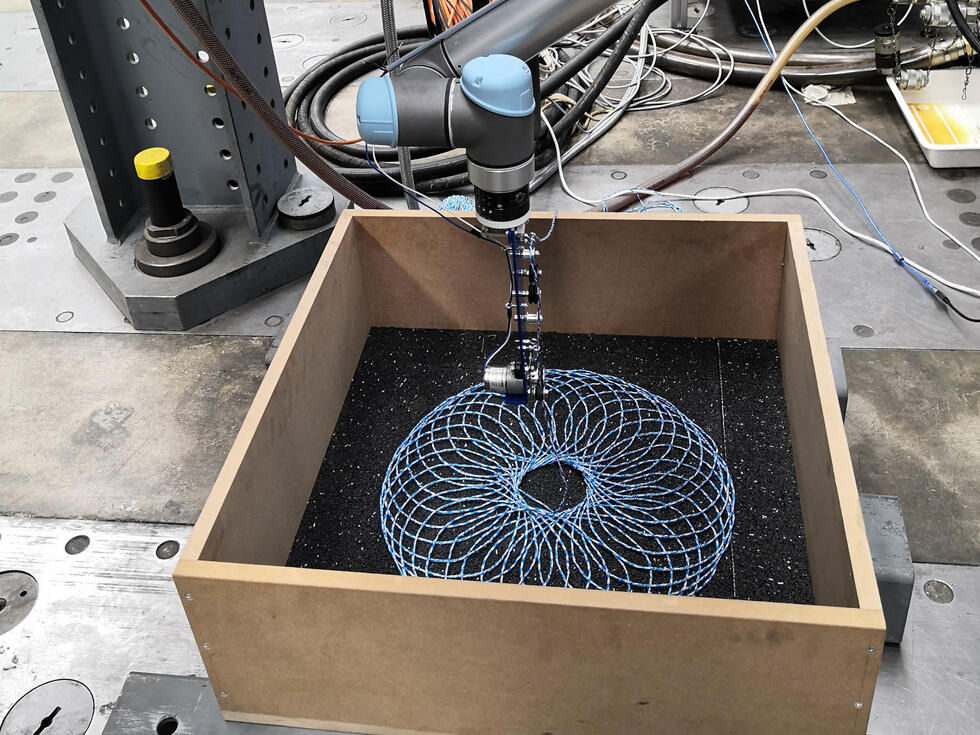

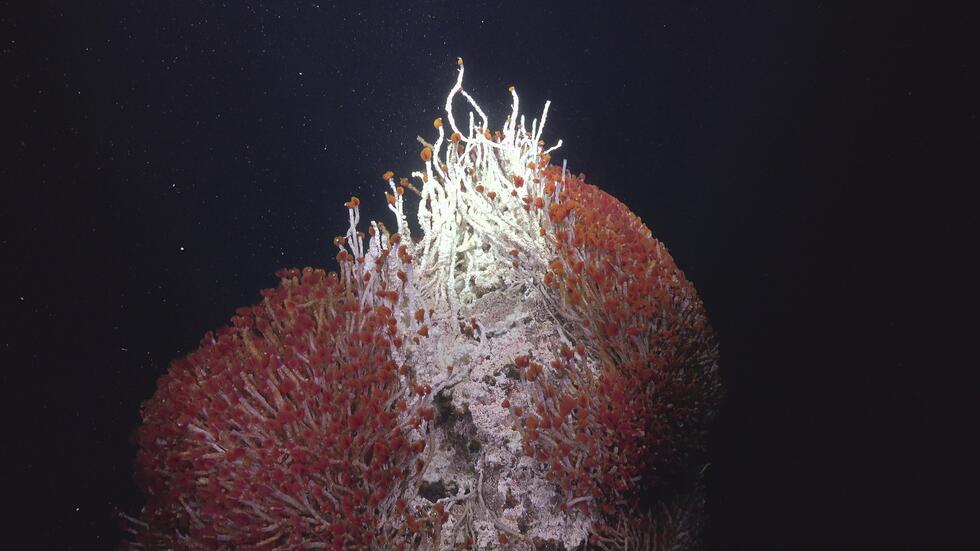

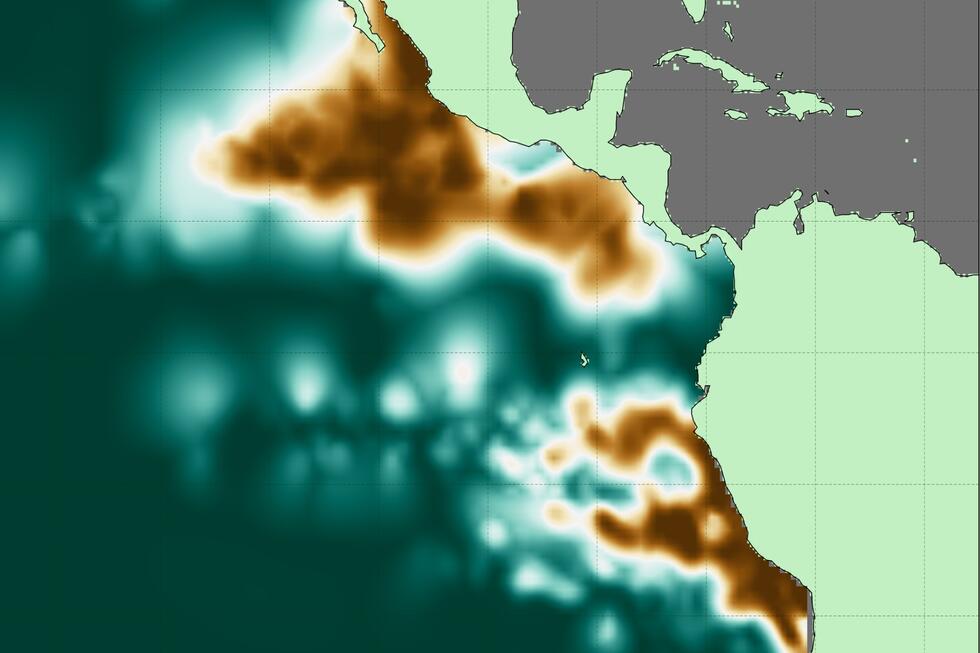

Natürlich. Ich habe an der Entwicklung einer Kunststoffverpackung mitgewirkt, die man bedenkenlos im Wald wegwerfen kann. Die Folie baut sich innert zwei Stunden ab und versorgt dabei die Natur mit Nährstoffen. Für die Produktion von Textilien gibt es bereits verschiedenste biologisch abbaubare Chemiefasern, etwa Viskosefasern aus regenerierter Cellulose. Auch Polyester – eigentlich ein problematisches Material, weil sich beim Waschen Mikroplastik löst – liesse sich biologisch abbaubar machen. Dazu müsste es aber gelingen, die schädlichen Anteile aus dem Polyesterstrom herauszufiltern. So könnte in Gewässern künstliches Plankton entstehen, das Algen und Mikroorganismen als Nahrung dient.

Sie haben vor rund 30 Jahren das Cradle-to-Cradle-Prinzip mitbegründet. Wie löst dieser Ansatz den Anspruch einer positiven Wirkung von Produkten auf die Umwelt ein?

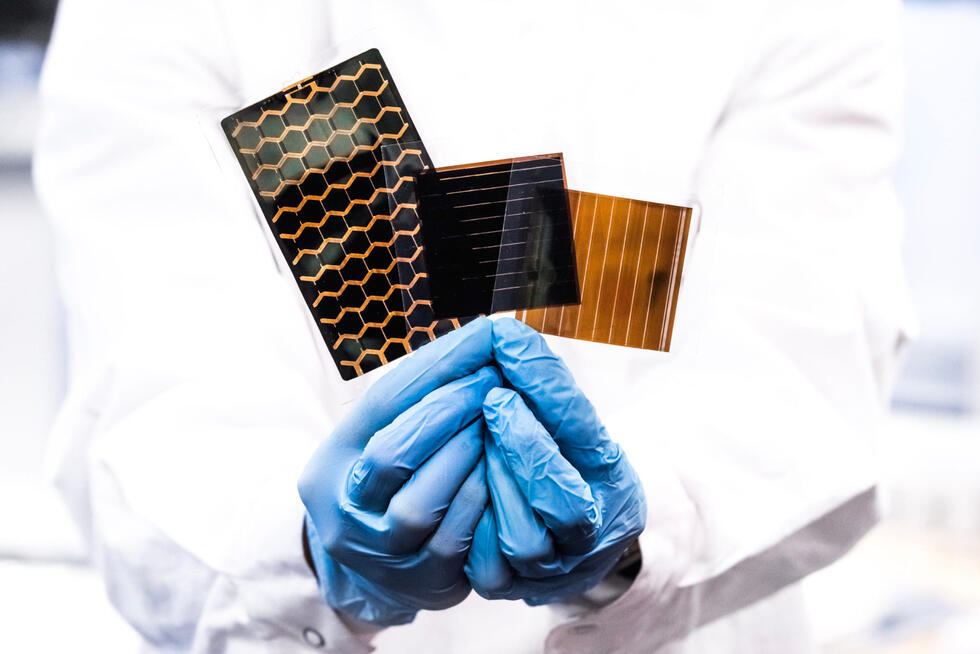

Cradle-to-Cradle-Produkte sind so konzipiert, dass sie positiv auf die Umwelt wirken. Dabei unterscheiden wir zwischen Materialien für die Biosphäre und die Technosphäre. Alles, was verschleisst oder verbraucht wird, wie etwa Autoreifen oder Waschmittel, wird so gestaltet, dass es der Biosphäre nutzt. Und alle Rohstoffe aus der Technosphäre, zum Beispiel Materialien für Waschmaschinen oder Fernseher, fliessen wieder in neue Produkte ein. Es gibt also keinen Abfall mehr, sondern nur noch Nährstoffe für die Bio- und Technosphäre. Wenn wir Produkte so gestalten, brauchen wir keine nachgelagerte «Kläranlage», weil der Filter schon im Design eingebaut ist.

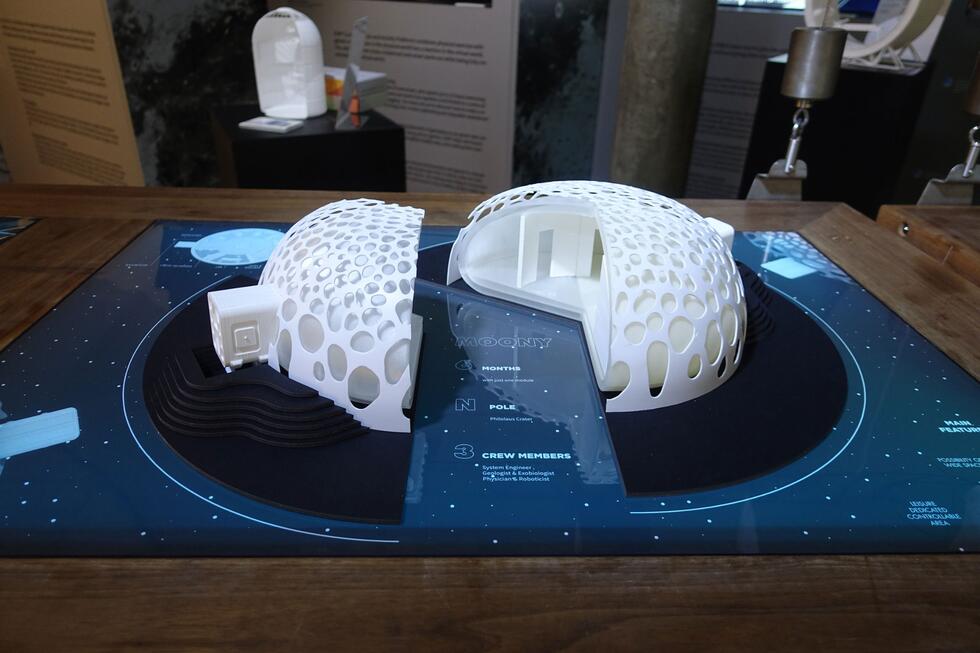

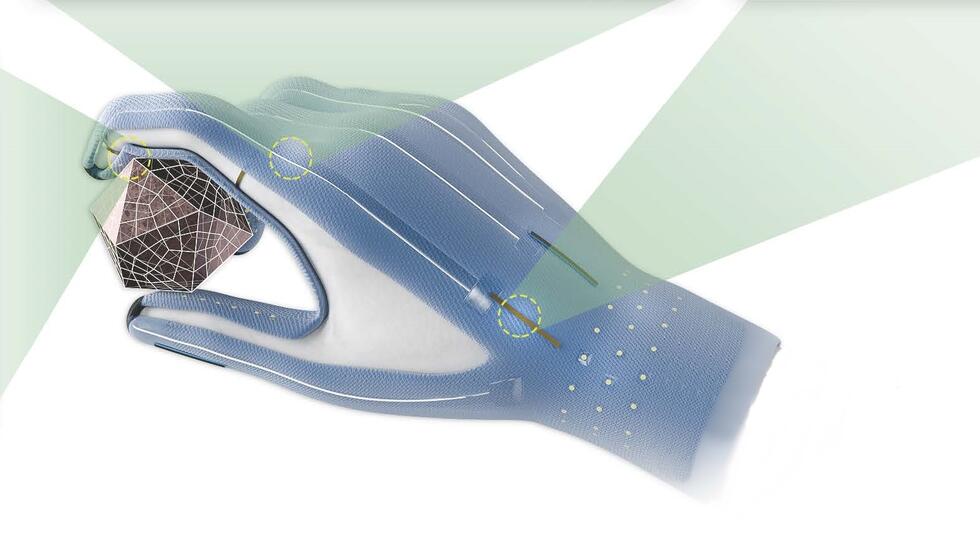

C2C: Nährstoffe für biologische und technische Kreisläufe

Cradle to Cradle (kurz C2C, dt. «von der Wiege zur Wiege») ist ein Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, sämtliche Materialien von Produkten als «Nährstoffe» in biologische oder technische Kreisläufe zurückzuführen, indem sie entweder kompostiert oder für neue Produkte verwendet werden. Das Konzept wurde von Michael Braungart und vom US-amerikanischen Architekten William McDonough begründet. 2002 veröffentlichte das Duo das vielbeachtete Buch «Cradle to Cradle: Einfach intelligent produzieren». Seit 2010 vergibt das Cradle to Cradle Products Innovation Institute eine C2C-Zertifizierung für kreislauffähige Produkte.

Können Sie einige Beispiele für Cradle-to-Cradle-Produkte nennen?

Das erste Produkt kam 1992 auf den Markt und war ein kompostierbarer Möbelbezug für Sitze in Bussen, Zügen und Flugzeugen. Normalerweise sind diese Stoffe so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Ganz anders die Bezüge der Marke Climatex, diese könnte man sogar essen. In Holland gibt es ein Unternehmen, das Teppichböden produziert, welche die Luft aktiv von Feinstaub reinigen. Und die dänische Reederei Maersk baut seit 2015 ihre Frachter nach dem Cradle-to-Cradle- Prinzip. Sämtliche Teile bestehen aus Material, das keine Schadstoffe ans Meer abgibt und am Ende der Nutzungsdauer in anderen Produkten weiterverwendet werden kann.

Lohnt sich Cradle to Cradle in wirtschaftlicher Hinsicht?

Die erwähnten Sitzbezüge sind in der Herstellung um 20 Prozent billiger. Das Prinzip setzt sich nur deshalb durch, weil es wirtschaftlich ist. Die Moral darf nicht der Treiber sein, sonst würden sich die Unternehmen nicht dafür interessieren. Inzwischen gibt es weltweit über 11’000 Cradle-to-Cradle-Produkte. Das Konzept findet mehr und mehr Anklang in Europa und den USA, aber auch in China. Der chinesische Kinderartikelhersteller Goodbaby zum Beispiel hat seine Produktion auf Cradle to Cradle umgestellt.

«Wir brauchen ein ganz neues Qualitätsverständnis, dann produzieren wir auch keinen Abfall mehr.»

Die Autoindustrie hat den Ansatz bisher aber noch kaum aufgegriffen, oder?

Auch hier gibt es erste Erfolge. BMW hat angekündigt, Fahrzeuge künftig nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip zu entwickeln. Und Porsche arbeitet an einem synthetischen Kraftstoff, der mit CO2 aus der Luft produziert werden soll. Aber erst, wenn sich die Geschäftsmodelle ändern, lässt sich der Ansatz auch wirklich konsequent umsetzen. Die meisten Produkte haben nämlich ein Qualitätsproblem. Wir brauchen ein ganz neues Qualitätsverständnis, dann produzieren wir auch keinen Abfall mehr.

Das müssen Sie erklären.

Ein Auto enthält über 200 Kunststoffe, die nicht für Recycling entwickelt wurden. Das bestehende Geschäftsmodell lässt nichts anderes zu, weil die Materialen so günstig wie möglich sein sollen. Wenn man nun aber statt dem Auto nur die Nutzung verkaufen würde, könnten hochwertigere Kunststoffe verwendet werden. Der Hersteller bliebe Eigentümer des Objekts und würde lediglich die Dienstleistung «Autofahren» verkaufen. Dann liessen sich statt Dutzenden von Kunststoffsorten nur drei bis vier qualitativ hochwertige Materialien verwenden. Diese könnten reversibel miteinander verbunden werden, zum Beispiel über enzymatische Klebeverbindungen, und später wieder sortenrein voneinander getrennt werden.

Sollten Autohersteller also aufhören Autos zu verkaufen?

Nicht nur Autohersteller. Ein solches Modell wäre auch bei Waschmaschinen denkbar. Solange solche Geräte verkauft werden, gibt es ein Interesse daran, dass sie nach einer Weile kaputt gehen. Wenn die Waschmaschine aber vom Hersteller als Dienstleistung zur Verfügung gestellt würde, hätte er selbst das grösste Interesse daran, dass sie möglichst lange hält.

«Niemand möchte ein Fenster sein Eigentum nennen. Wir wollen ja nur Durchgucken und Wärmedämmung.»

Der Besitz verliert ja ohnehin an Bedeutung – Stichwort Sharing Economy.

Richtig. Carsharing ist ein Beispiel für das Konzept «Nutzen statt besitzen». Dieser Gedanke wird sich auch in anderen Bereichen durchsetzen. Kein Unternehmen will einen Roboter besitzen – es braucht nur das Ergebnis dessen, was der Roboter kann, also zum Beispiel Schweisspunkte. Und niemand möchte ein Fenster sein Eigentum nennen. Wir wollen ja nur Durchgucken und Wärmedämmung.

Wir haben eingangs viel über Kunststoffe gesprochen. Welche Rolle spielen nicht-erneuerbare Rohstoffe wie Metalle in Cradle-to-Cradle-Produkten?

Es ist ähnlich wie beim Kunststoff: Statt vielen günstigen Materialien werden einige wenige eingesetzt, dafür bessere und schönere. Bei Autos zum Beispiel könnte man nur einige wenige Stahllegierungen verwenden, die sehr hochwertig sind – und damit auch wertbeständig. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass solche Legierungen für Anleger interessant sein könnten. Schon heute wird ja viel Geld in Metalle investiert, die dann bloss in einem Lager liegen. In Zukunft könnte das Auto das Materiallager sein.

«Die vollständige Umstellung auf die E-Mobilität wird nicht möglich sein, wenn wir mit Kupfer weiterhin so verschwenderisch umgehen.»

Was bedeutet der Boom der E-Mobilität für die endlichen Rohstoffe? Wo erwarten Sie Engpässe?

Das Kupfer geht uns bald aus. Die vollständige Umstellung auf die E-Mobilität wird nicht möglich sein, wenn wir damit weiterhin so verschwenderisch umgehen. Die Hälfte der Kupfervorräte sind bereits aufgebraucht, doch für Elektromotoren brauchen wir das Material mehr denn je. Wir sollten es in Zukunft nur noch bei E-Motoren einsetzen, da ist es aufgrund der hohen Leitfähigkeit auch wirklich nötig. Wo immer möglich, zum Beispiel bei Stromleitungen, verwenden wir besser Aluminium. Das ist eine gute Alternative, denn davon haben wir noch mehr als genug.

Zur Person

Michael Braungart, geboren 1958 in Schwäbisch Gmünd, ist Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam und an der Leuphana Universität Lüneburg. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Braungart-EPEA, eines internationalen Umweltforschungs- und Beratungsinstituts mit Hauptsitz in Hamburg. Braungart studierte Chemie und Verfahrenstechnik, u. a. in Konstanz, Darmstadt, Hannover und Zürich. In den 1980er Jahren engagierte er sich bei der Umweltorganisation Greenpeace. In den 1990er-Jahren entwickelte er zusammen mit dem US-amerikanischen Architekten William McDonough das Prinzip Cradle to Cradle. Mittlerweile hat das Autorenduo zwei Bücher veröffentlicht. Braungart wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem «Hero of the Planet Award» des Time Magazine und der Goldenen Blume von Rheydt, dem ältesten deutschen Umweltschutzpreis.

Erklär-Videos: Was ist Cradle to Cradle?

https://www.youtube.com/watch?v=g1tIGLy3PHw

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc

Cradle-to-Cradle-Produkte

Goodbaby - https://www.youtube.com/watch?v=SXL-yDH8Stk

Maersk - https://www.youtube.com/watch?v=PRgp9tcOwaw

Climatex - https://www.climatex.com/nachhaltigkeit/cradle-to-cradle/

Text:

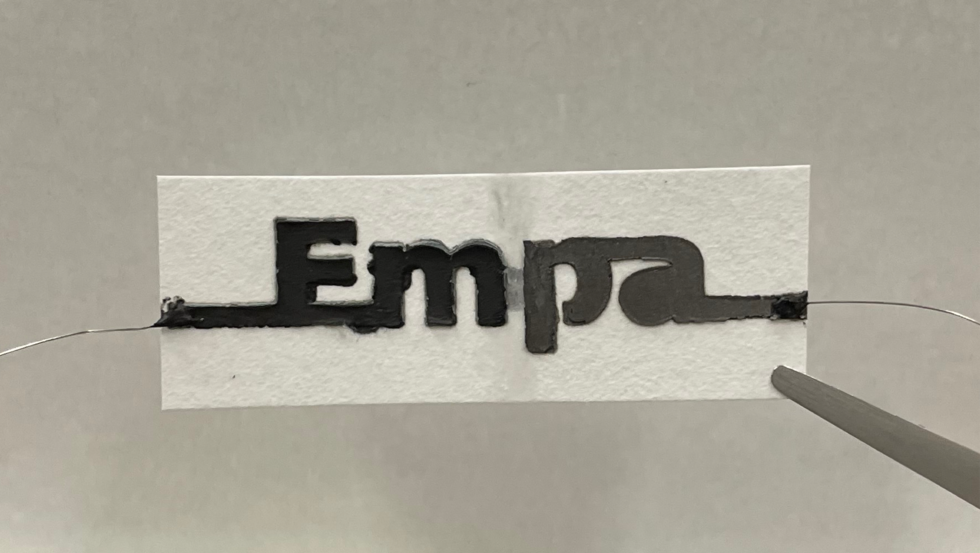

Illustration: Stefano Grassi